■ はじめに

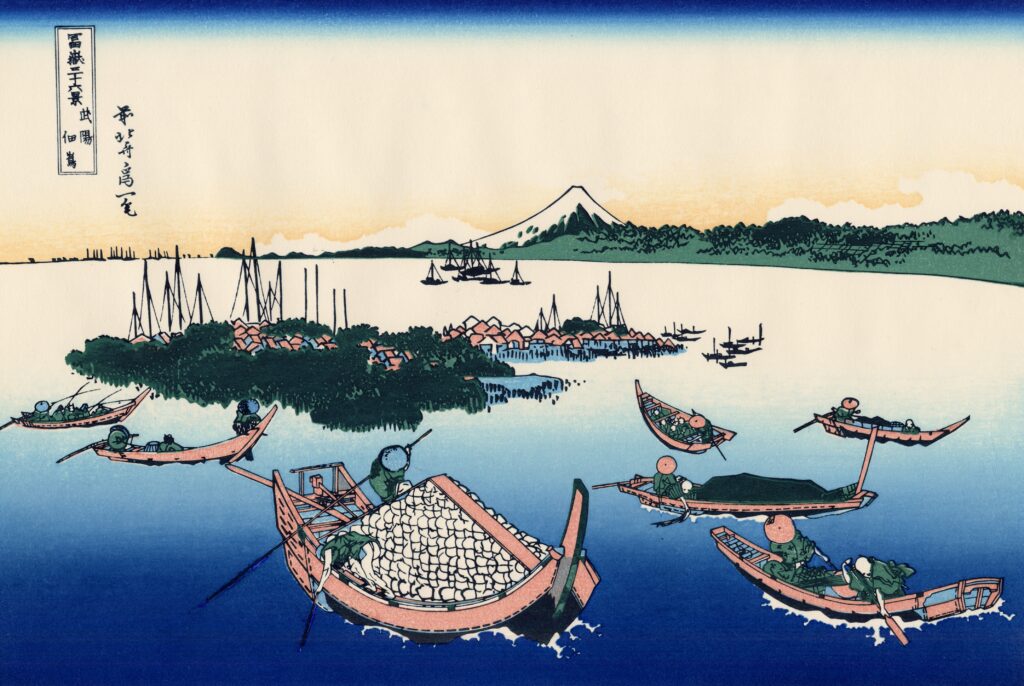

《武陽佃嶌》は、江戸時代の佃島(現在の東京都中央区・佃)の風景を描いた一枚です。

「武陽」は武蔵国の陽、すなわち江戸湾沿いの地域を意味します。当時の佃島は、摂津国・佃村(現・大阪市)から移住してきた漁民たちが築いた漁村と信仰の島として知られ、江戸市中の魚市場に魚を供給する拠点でもありました。北斎はこの作品で、活気に満ちた舟運と町並み、遠くの富士という構図を通じて、江戸湾沿岸の“働く風景”を鮮やかに描いています。

(上の挿入画は、北斎のものではありません。)

■ 構図と視線の誘導

画面手前には、荷物を満載した大型の舟がいくつも浮かび、

それを漕ぐ人物たちの姿が細やかに描写されています。

特に中央左の船は荷を満載しており、運搬の労働感が強く伝わってきます。

中央の陸地には、赤い屋根が連なる町並みと、その背後に立ち並ぶ帆柱やマストの群れ。

その背後の水平線には、山々と並んでひときわ高く富士山がそびえ、

自然と視線が画面奥に導かれるよう構成されています。

■ 江戸湾の活気と舟運の描写

この作品の魅力は、なんといっても水面の賑わいです。

・右には小舟に乗る釣り人

・中央には運搬舟や渡し舟

・左奥には帆船が停泊し

・水面には舟の動きが白波として表現され

これらが一体となり、江戸湾の活気を感じさせる構図になっています。

空と海は、グラデーションで対比されており、時刻は早朝か夕暮れのような印象を与えます。

舟の角度や人物の動きが巧みに配置されており、「止まっている絵」なのに流れを感じるのが北斎の凄さです。

■ 佃島の歴史と文化的背景

佃島は、徳川家康が大阪・佃村の漁師を江戸に呼び寄せたことに始まる人工島です。

その漁民たちは、幕府の御用漁師として特別な漁業権を与えられ、

江戸の食を支える重要な役割を果たしました。

島には住吉神社が創建され、浪速からの文化と江戸の新しさが融合した独特の空気を持つ場所でもありました。

北斎は、こうした地域性を理解したうえで、労働と信仰、暮らしと風景が交差する場として佃島を選んだと考えられます。

■ 富士山と空の描写

この作品の富士山は、遠くにありながらも存在感をしっかりと放っています。

画面右奥に配置され、マストや帆の向こうに見えるその姿は、

あくまでも静かに、しかし絵全体をまとめあげる軸として描かれています。

空の色は下方から淡い黄色、そして藍色へと変化し、

一日の始まりか終わりを思わせる空気感を演出しています。

■ 色彩とコントラスト

・水面の青と舟の赤

・町並みの屋根の紅と木々の緑

・空の淡い光と富士の暗い影

これらの対比が、画面全体に躍動感と立体感を与えています。

特に手前の舟の表現は、舟底の反射、波しぶき、人物の姿勢などが非常に写実的です。

■ おわりに

《武陽佃嶌》は、北斎が描いた江戸の「日常のにぎわい」を象徴する作品のひとつです。

漁村・佃島という舞台を通して、働く人々の息遣い、舟のきしむ音、水の煌めきを絵の中に封じ込めています。

そして、それらすべてを静かに見守るように描かれた富士山。

北斎は、自然と人間の営みが調和する風景を、ここにもまた見出していたのです。

風7.png)

風4-120x68.png)

コメント