■ はじめに

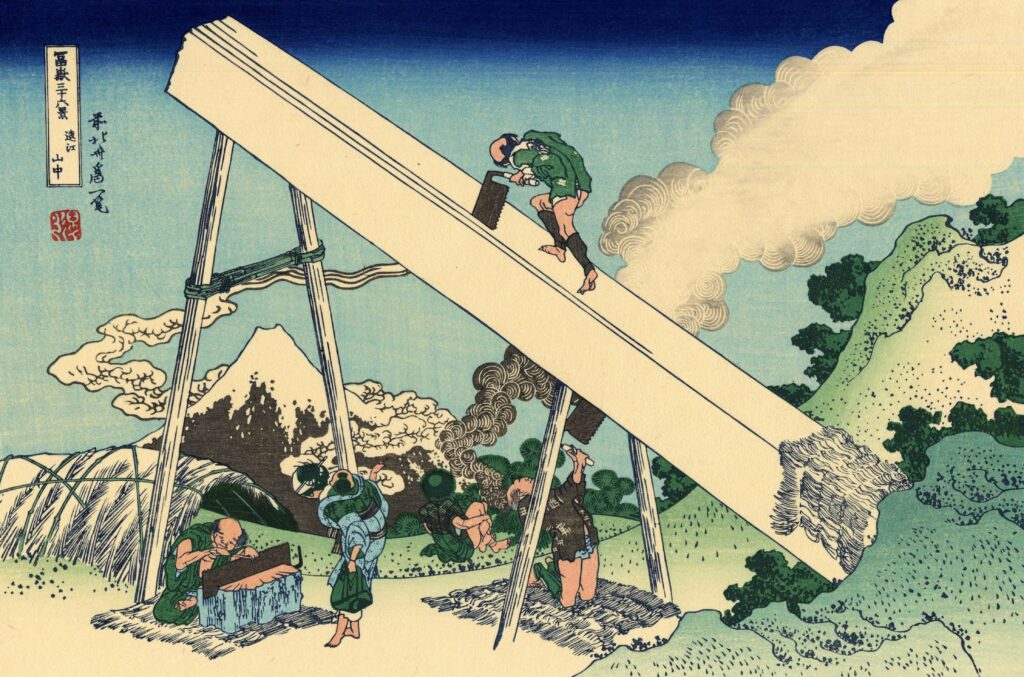

《遠江山中》は、現在の静岡県西部にあたる遠江(とおとうみ)国の山間部を描いた作品です。

この地は古くから木材資源に恵まれ、林業や製材業が地域産業の中心でした。

葛飾北斎はこの一枚で、山深い風景の中に息づく人々の仕事の様子を生き生きと描き出しています。

冨嶽三十六景の中でも、特に「労働」と「富士山」が強く結びついた異色の構図といえるでしょう。

(上の挿入画は、北斎のものではありません。)

■ 構図と視線の誘導

画面の中央には、巨大な製材用の板と、それを削る大工たちの姿。

板の傾斜が斜めに大きく画面を横断しており、見る者の視線を自然と画面右上から左下へと導きます。

そして、その傾斜の下方──板の裏に回り込むようにして、背景には富士山が姿を見せています。

視線は「仕事の現場」から「自然の象徴」へと移り変わり、労働と風景が一体化する構図になっています。

■ 主題に込められた意味

この作品の主題は「木を削る人々の労働」ですが、そこには単なる作業以上の意味が込められています。

山で切り出された木材が製材され、やがて建物や生活の一部となっていく――

そうした「人の営みの循環」と、背後でそれを見守るようにそびえる富士山との対比が美しく重なっています。

北斎はここで、自然と人間の関係、そして日常の中の力強さを視覚化しています。

■ 遠江の地理と文化的背景

遠江の山間部は、豊かな森林資源に支えられた地域で、江戸時代には製材・木工・炭焼きなどが盛んでした。

本図に描かれる製材の様子は、地域の典型的な産業風景であり、

背景の山々や煙、藁葺き屋根などの細部が、その暮らしのリアルを伝えています。

画中の人物たちは、皆が忙しく手を動かしており、

働く姿そのものが美として捉えられているのが北斎らしい表現です。

■ 富士山と空の描写

富士山はやや小さく、画面左奥に描かれています。

しかしその形は明確で、周囲の雲と相まって、神々しい存在感を放っています。

空はグラデーションを帯びた深い青から薄い藍へと変化し、

山中のひんやりとした空気や、朝もしくは夕暮れの時間帯を思わせます。

■ 色彩とコントラスト

本作では、人物の衣服に用いられた緑や青が、背景の自然と美しく調和しています。

また、白い木材や立ち上る煙の白が、周囲の濃い色彩に対して強いコントラストを生み出し、

「動」と「静」の境界を鮮やかに切り取っています。

煙のうねりまでもが、まるで雲や川のようにリズムを持っており、画面全体に柔らかい躍動感を与えています。

■ おわりに

《遠江山中》は、北斎が「風景画」に「人間の生」を織り込んだ傑作です。

働く人々の背後に富士があり、

それが「見守る存在」として、画面全体に穏やかな秩序と荘厳さを加えています。

日々の営みのなかにこそ、美しさがある。

北斎のそんなまなざしを感じさせてくれる、温もりある一枚です。

19.png)

コメント