■ はじめに

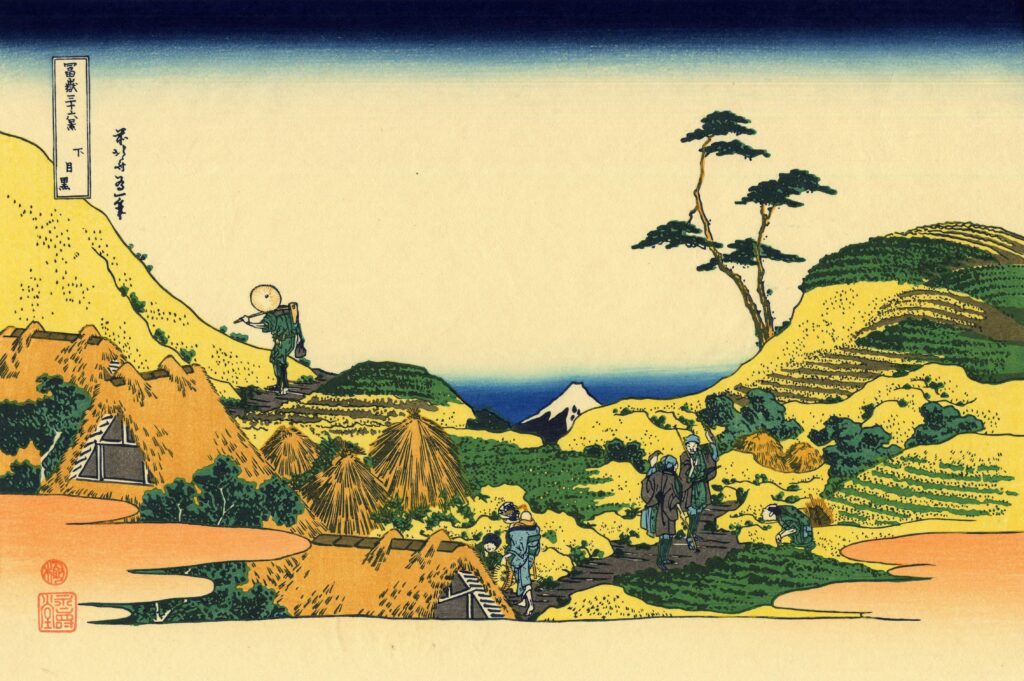

本図《下目黒》は、江戸近郊の農村地帯を舞台にした一枚で、葛飾北斎が描く《冨嶽三十六景》の中でも、最も素朴で生活感あふれる風景のひとつです。武蔵野台地の縁にあたる目黒周辺は、江戸庶民の散策地として親しまれていた一方、農耕地としての顔も持っていました。また、鷹狩でも有名な場所でした。

(上の挿入画は、北斎のものではありません。)

■ 構図と視線の誘導

画面中央にぽつんと浮かぶ富士山は、遠景としての存在感を放ちながら、画面下部を彩る農作業風景やわら葺きの家屋と調和しています。視線は左奥から右下へと、坂を下る旅人や働く農民の動線に導かれ、最終的に富士の方角へと自然に誘われる設計です。

■ 主題:農村の日常と旅人

北斎はこの図で、江戸近郊ののどかな農村風景を記録することを試みています。稲刈りの後と思われる田畑には稲束が積まれ、藁を葺き替える家屋では親子が作業中。鷹匠が狩りの合間に足を止めて富士を眺める姿も印象的で、まさに「富士を仰ぐ」心を感じさせる場面です。

■ 地域の歴史・文化的背景

目黒は、江戸城からの距離もほど近く、目黒不動尊などの寺社仏閣が点在する土地でもありました。現代の「目黒」とは異なり、「下目黒」とは目黒川沿いの低地に広がる村落を意味しており、農業が中心の生活が営まれていたとされます。

■ 富士山と空の描写

遠くに描かれた富士山は雪を冠し、その端正な三角形は一切の装飾を排して描かれています。広くとられた空間と、なだらかな稜線の富士とのバランスが絶妙で、画面全体に静かな余白を生み出しています。

■ 色彩とコントラスト

黄色の畑、藁の束、緑の山林、朱色の地面といった暖色系が画面を支配しており、そこに青みがかった空と白い富士が浮かび上がる形で、視覚的なリズムを形成しています。民俗的な色彩感覚と北斎の洗練された構成力が光る作品です。

■ おわりに

「下目黒」は、富士山が日常生活の中に息づいていたことを静かに伝えてくれる作品です。北斎が見つめたのは富士の威容というより、人々の営みの中にある“富士のある風景”だったのでしょう。素朴で温かな一枚は、今なお私たちに心の安らぎを与えてくれます。一つ。北斎の描く世界には、作品外にも豊かな物語が広がっています。

5.png)

コメント