■ はじめに

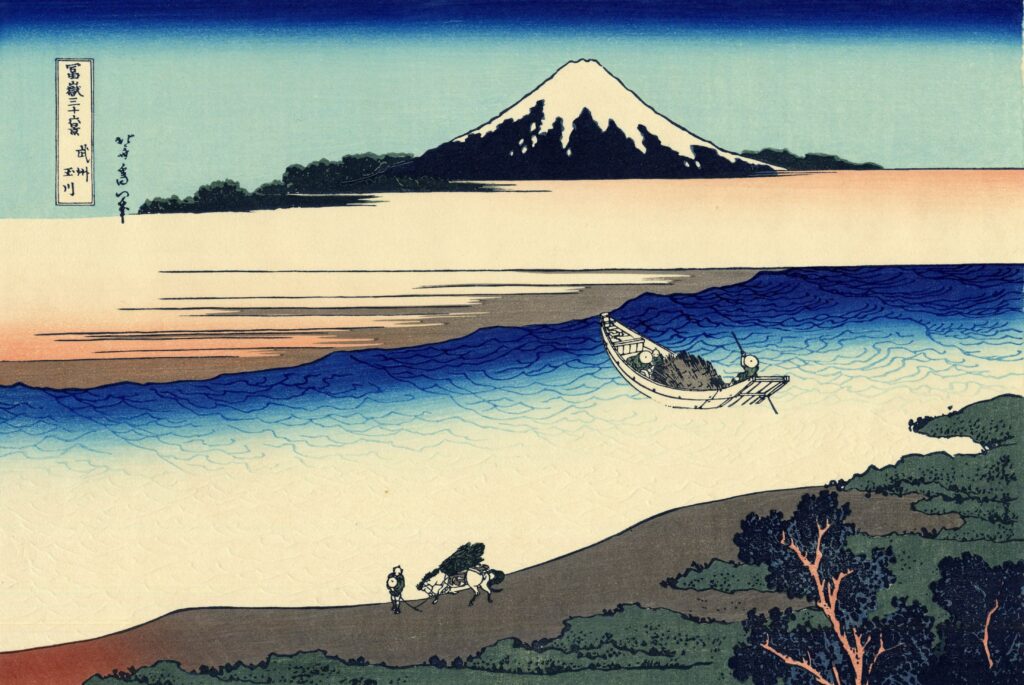

《武州玉川》は、現在の東京都と神奈川県の境を流れる多摩川(玉川)を題材にした一図です。

「武州」とは武蔵国(むさしのくに)を指し、江戸を含む広域にまたがる地名です。北斎はここで、流れる水と遠くにそびえる富士という、日本的風景の原型ともいえる対比を描き出しています。

水と空、富士と人の営み、それぞれが独立しつつも、静かな調和の中に共存する──そんな北斎の考える「間」の美学が結晶した一枚です。

(上の挿入画は、北斎のものではありません。)

■ 構図と視線の誘導

画面左手前から川沿いに歩く人物と荷馬が右側中央へ向かい、視線は自然と流れるように背景へと誘導されます。

さらに、画面右に舟と波が展開することで、視線は川を越えて背景へと導かれ、やがて富士山に辿り着きます。

画面中央から上部には、赤みを帯びた雲と深い藍が重なり、まるで富士を包む大気までもが描かれているかのようです。

■ 玉川と富士の位置関係

描かれた場所は、現在の世田谷区から調布・川崎市付近の多摩川下流と推定されています。ただし、実際にはこの方角からは富士がこのように見えることはなく、これは典型的な“北斎的再構成”の風景といえます。

「見えないはずの場所から見える富士」は、北斎作品にしばしば登場する理想風景の象徴です。

■ 水と空の一体化表現

画面中央には、いわゆる「青い水面と赤みを帯びた白い雲」が大きく広がって、不思議な空間が生まれています。

■ 舟と人物の描写

右手の舟には荷を積み込んだ二人の人物が描かれています。対岸への渡し舟、あるいは物資輸送中の様子と考えられます。舟の先端が富士の頂にちょうど向かっており、「動」と「静」が一点で交わる構成です。

手前では、川沿いの道を歩く二人の人物と一頭の馬。こちらも荷物を積んでおり、物流の一場面であることがわかります。

しかし、動きはとても穏やかで、絵全体に静けさが保たれています。

■ 色彩と光の表現

北斎はこの一枚で、明暗や陰影をあまり用いずに、色の配置と濃淡だけで立体感と時間の流れを表現しています。

- 富士山の濃い影

- 雲の白と水面の藍のコントラスト

- 手前の木々の深緑

これらが画面にリズムと奥行きを生み出し、鑑賞者に「風のない、けれども流れる空気」を感じさせます。

■ おわりに

《武州玉川》は、北斎が“風景の静けさ”を極めた作品の一つです。

人も舟も馬も、動いているはずなのに音が聞こえない──。

この静謐さの中に、富士の永遠性と、人間の営みの小さな瞬間が、そっと共存しています。

4.png)

23-120x68.jpg)

風4-120x68.png)

コメント