■ はじめに

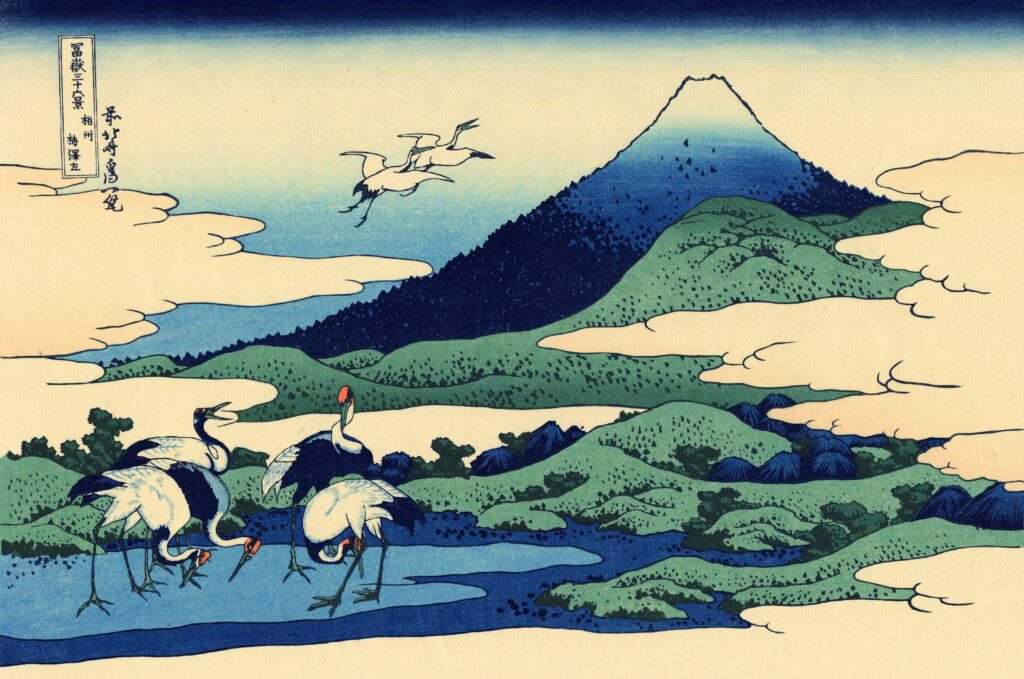

本図《相州梅澤左》は、現在の神奈川県中郡二宮町にある「梅沢」地区周辺と考えられています。ここは江戸時代、東海道五十三次の大磯宿と小田原宿の中間に位置する「立場」と呼ばれる休憩所でした。緩やかな丘陵の背後に雄大な富士を望み、手前には水辺に遊ぶ鶴たちの姿。静謐な自然の中に生命の躍動が描かれた、極めて詩的な一枚です。

作品名にある「左」については諸説ありますが、今日では「在」または「庄」の字を彫り間違えた(誤刻)可能性が高いとされており、「相州梅澤在」または「相州梅澤庄」が本来の表記だったのではないかと考えられています。

(上の挿入画は、北斎のものではありません。)

■ 構図と視線の誘導

構図は左下から右上にかけて斜めに富士を配置する、典型的な対角線構図。手前の水辺と鶴たちがまず目に入り、そこから視線は奥の丘陵を越えて、頂に雪を冠した富士へと導かれます。空に舞う二羽の鶴も、視線を空へと開かせる効果を担っています。

■ 主題に関する描写やテーマ

この作品では、富士そのものよりも自然との調和が主題とされています。鶴という吉祥の象徴が水辺で羽を休める姿は、長寿や平穏を願う心を象徴的に表しています。水辺のゆるやかな流れと重なる丘陵の稜線が、富士の大らかさを際立たせます。

■ 地域の歴史・文化的背景

梅澤(梅沢)は、相模国の田園風景の中でもとりわけ自然豊かな土地でした。近くには酒匂川や箱根山系の水源があり、湿地や水辺の生態系が広がっていたと考えられます。「左」という文字については前述のとおり、地名に続く語として不自然なことから、「在」や「庄」を彫り間違えたとの説が有力です。

ただし一部には、「旅人が左手に富士を望む地である」という位置的な意味をもたせたとする解釈もあります。とはいえ、こうした解釈は後世の推量にすぎず、北斎の意図として明確な根拠があるわけではありません。

■ 富士山と空の描写

富士山は青と藍の濃淡で表現され、頂に白く雪が積もる姿が描かれています。青系のグラデーションは、遠景である富士の冷たさと荘厳さを演出しています。一方、空には雲が浮かび、その合間から飛ぶ鶴が動きをもたらしています。

■ 色彩とコントラスト

この作品は、青(藍)・緑・白を基調とした爽やかな色調で統一されています。鶴の白と赤がアクセントとして効いており、静かな風景の中にも鮮やかさと祝祭感をもたらしています。

■ おわりに

「相州梅澤左」は、『冨嶽三十六景』の中でも自然描写に重点を置いた一枚であり、富士と共に生きる生命の姿が穏やかに描かれています。「左」という文字の意味をめぐる謎もまた、鑑賞に深みを与える要素の一つ。北斎の描く世界には、作品外にも豊かな物語が広がっています。

風 5.png)

コメント