■ はじめに

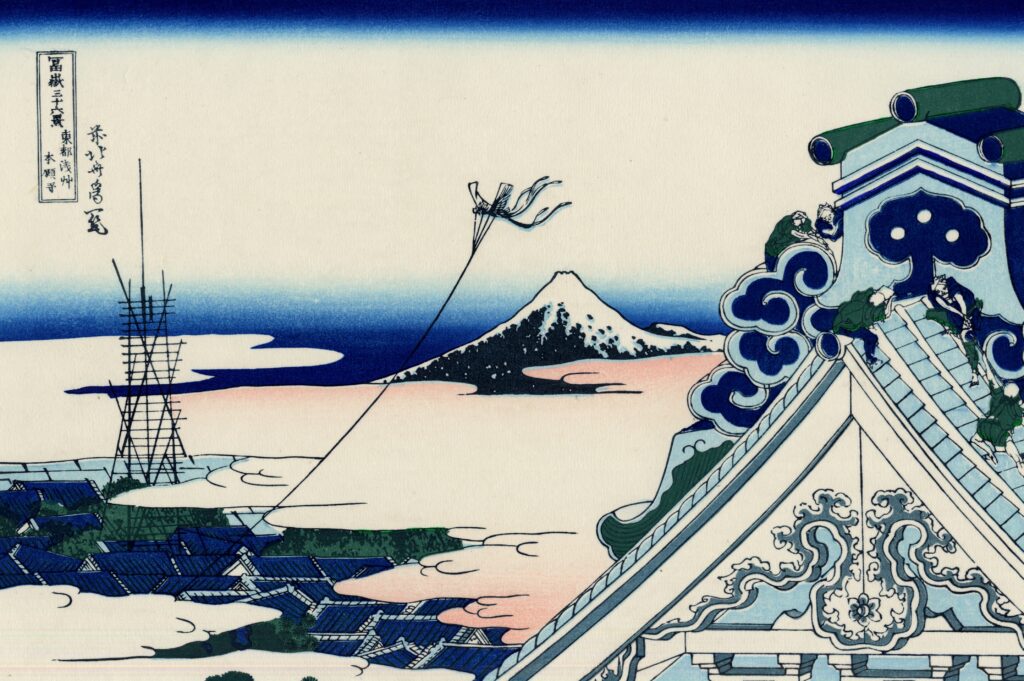

本作は江戸・浅草にある本願寺(現在の「東京浅草本願寺」)の屋根越しの風景を描いた異色の構図です。視線は上空に抜け、富士山が遠く西の空にそびえる構成は、江戸の都市建築と自然の雄大さが対比される傑作です。

(上の挿入画は、北斎のものではありません。)

■ 構図と視線の誘導

画面右手前に描かれた屋根瓦の修繕をする職人たちと、細密な装飾が施された大屋根。その上から、斜めに張られた凧の糸が遠く富士山の方向へ導きます。富士山は画面の中央奥、ピンクがかった雲と藍から白へのグラデーションの空の中に、静かにシルエットを浮かべています。左手には木製の櫓(やぐら)らしき構造物が描かれ、当時の街並みの一部を構成しています。

■ 主題に関する描写やテーマ

北斎はこの図で、日常の営みの中に潜む“高みからの視点”を描こうとしています。瓦職人たちは当たり前のように高所で作業をしながら、背後には雄大な富士。地上にあるはずの視点が一気に空中へと引き上げられ、現実と理想、労働と自然の崇高さが共存しています。

■ 地域の歴史・文化的背景

浅草本願寺は、もともと東本願寺第12世教如が神田に江戸御坊光瑞寺を建立したのを始まりとし、その後、京都の東本願寺の別院となりました。火災や再建を経て江戸の人々にとっても馴染み深い信仰の場でした。

■ 富士山と空の描写

遠景の富士山は、淡い桜色の空と雲に包まれ、静かで気品のある存在感を放っています。特筆すべきは、富士を囲む雲の形と色のやわらかさ。それが都市の屋根越しに描かれることで、まるで夢か幻のような印象を生み出しています。

■ 色彩とコントラスト

空のグラデーション、建築装飾の藍と白、職人たちの衣装の緑などが鮮やかに配置され、構図を引き締めています。浅草本願寺の屋根の意匠と曲線も視覚的に非常にユニークで、視線を右側に留める効果も持っています。

■ おわりに

『東都浅艸本願寺』は、北斎の視点の高さと構成力、そして建築と自然を一枚の絵に融合させる巧みさを見せつける一作です。日常の営みのすぐ向こうに、時代を超える富士の姿を重ね合わせた、都市と自然の対話のような名画といえるでしょう。

風4png.png)

風7-120x68.png)

コメント