■ はじめに

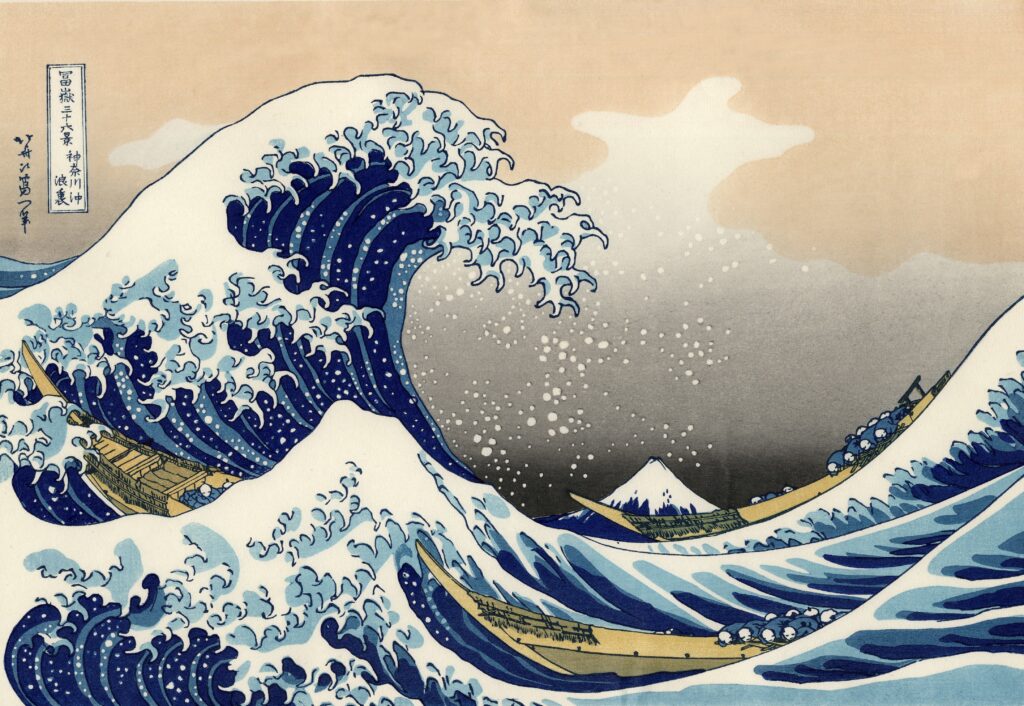

《冨嶽三十六景》の中でも、世界的に最も知られている一図がこの「神奈川沖浪裏」。

通称「大波」、あるいは「グレートウェーブ」。

しかしこの絵は、ただの“大波の瞬間”を描いたものではありません。

それは、構図、対比、象徴、そして静と動の張りつめた関係で成立する、緻密な設計図のような作品です。

(上の挿入画は、北斎のものではありません。)

■ 構図:三つの三角形によるバランス

この作品には、三つの明確な「三角形」が配置されています。

- 画面左の大波(立ち上がる波の主峰)

- 中央の舟と漁師たち

- 右奥の富士山

この三点は、視線を自然に循環させるよう計算されており、

波 → 舟 → 富士 → 波……と、画面内を終わりなく巡る視線導線を形成しています。

大波の曲線と富士の直線的な山容が、対比を成しながら全体を安定させているのです。

■ 視線誘導と遠近法

北斎はこの絵で、西洋由来の「線遠近法」ではなく、

“関係遠近法”を用いています。

つまり、大小ではなく、意味の重さで空間を整理している。

舟は大きく、波はさらに巨大に、そして富士山は小さく奥まって描かれているにもかかわらず、

そのすべてが同じ“存在感”で画面に並び立つ。

これは、現実の視覚を再現するのではなく、構図によって主観的な風景を組み立てているのです。

■ 波の造形美とリズム

波の描写は、彫刻的ですらあります。

波頭は鉤爪のように巻き上がり、先端にまで表情がある。

しかもそれが一本一本異なる形で、“無秩序の中の秩序”を見せています。

波の泡は点ではなく「曲線の線」で構成されており、まるで唐草模様のような繊細さをもっています。

これにより、波の内部にもリズムが生まれ、全体として「動きながら、止まっている」ような緊張感を保ち続けています。

■ 富士山の役割:静の象徴

画面奥に小さく描かれた富士山は、あえて何の感情も加えられていない「ただそこにある山」として描かれています。

波が叫び、舟が必死に抗っているそのすべての騒乱を、

ひとつの静寂で受け止めるように、富士は構図の中心軸に静かに立っています。

この絵における富士は、「背景」ではなく「基準」です。

波の激しさも、舟の脆さも、すべては富士によって相対化される――

そのため、富士は小さくとも圧倒的な存在感を放っているのです。

■ 「波と富士」は、“人と自然”の物語

この絵は一見すると風景ですが、実は物語的な構成を備えています。

- 舟に乗る人々=人間の営み

- 波=自然の試練

- 富士山=変わらぬ時間と秩序

この三者が構図の中でせめぎあい、

一瞬の“刹那”の中に人間の存在と自然との対話が凝縮されているのです。

■ おわりに

「神奈川沖浪裏」は、描かれているものすべてが“意味を持って配置された構成要素”であり、

偶然ではなく、構成と象徴の演出によって成立する絵画です。

ただの「波の絵」ではない。

そこにあるのは、動きと静けさ、人と自然、そして時間の対話なのです。

コメント